入賞・表彰式

第7回最優秀賞と各賞受賞者一覧

最優秀賞 表彰一覧

・山地 悠暉 山口県 周南市立菊川小学校 一年

ぼくのまちをまもりたい

・若狭 早 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 二年

「まさか」を見直す

・奥村雅大 和歌山県 田辺市立田辺東部小学校 三年

火の用心

・井上 依吹 宮城県 仙台市立蒲町小学校 四年

「津波からみんなを守った神様」

・重國 愛奈 石川県 能登町立宇出津小学校 五年

あの日から学んだ事

・能美 にな 福岡県 明治学園小学校 六年

二つの備え

・松本 唯斗 佐賀県 佐賀市立鍋島中学校 一年

過去を知り現在を改め未来へ繋ぐ

・大津 瑛太郎 神奈川県 藤沢市立秋葉台中学校 二年

あの日の言葉がくれた夢

・小濱 智 東京都 郁文館中学校 三年

教育と報道が育む奇跡に頼らぬ防災社会

・千田 立煌 青森県 青森私立山田高等学校広域通信課程 一年

想定外のあたたかさ

・武居 莉奈 山口県 山口県立下松高等学校 二年

災害ボランティアで見えた共助の形

・岡本 京香 佐賀県 佐賀県立唐津南高校 三年

「想いをレシピに込めて」

毎日新聞社賞

・佐藤 祐未 宮崎県 延岡市立旭小学校 五年

命を守る新聞

・井上 出絃 宮城県 仙台市立蒲町小学校 六年

津波警報で考えたこと

・山内 綾華 神奈川県 鎌倉女学院中学校 二年

命と景観

・関根 理穂寿 東京都 明星学園高等学校 三年

災害時におけるスポーツの役割と有効性について観

日本防災士会会長賞

・末原 愛 宮崎県 宮崎市立西池小学校 二年

ぼうさいフェスタ

・冨士居 直都 大阪府 大阪教育大学附属平野小学校 五年

お盆に学んだ防災食

・桑名 優空 福島県 郡山市立大槻中学校 一年

私に生まれた覚悟

・益田 果歩 大阪府 帝塚山学院中学校 二年

命を守るために、今できること

・野村 美稀 岐阜県 中京高等学校通信制課程 二年

「地域から世界へー私の防災の道」

審査員特別賞

・吉村 光 鹿児島県 奄美市立芦花部小学校 五年

災害が起きたとき

・中嶌 尊帆 山形県 最上町立最上中学校 二年

私たちにもできること

・谷垣 美波 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 四年(高校一年)

災害の恐怖と希望をつなぐ力

・野瀬茉理奈 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校 二年

伝承の必然性

優秀学校賞

・長野県 安曇野市立穂高西小学校

・奈良県 近畿大学附属小学校

・佐賀県 佐賀市立鍋島小学校

・佐賀県 佐賀市立鍋島中学校

・鹿児島県 南さつま市立万世小学校

・鳥取県 鳥取市立稲葉山小学校

・岡山県 矢掛町中川小学校

・千葉県 麗澤中学校

・神奈川県 鎌倉女学院中学校

・埼玉県 さいたま市立与野西中学校

・山形県 最上町立最上中学校

・愛知県 愛知県立杏和高等学校

・青森県 八戸工業大学第一高等学校

・和歌山県 和歌山県立田辺工業高等学校

優秀団体賞

・佐賀県 鍋島まちづくり協議会

優秀賞

房野 航介 岡山県 矢掛町立中川小学校 二年

石井 蒼 岡山県 矢掛町中川小学校 二年

遠藤 夢乃 東京都 江戸川区立北小岩小学校 二年

大内 遥生 神奈川県 洗足学園小学校 三年

田中 陽真厘 岡山県 岡山市立平井小学校 三年

藤原 拓生 岐阜県 瑞穂市立生津小学校 三年

房野 百夏 岡山県 矢掛町立中川小学校 四年

櫻井 さら 佐賀県 佐賀市立鍋島小学校 四年

大木 純太 佐賀県 佐賀市立鍋島小学校 四年

吉川 聡司 奈良県 近畿大学附属小学校 四年

笠井 陽奈太 奈良県 近畿大学附属小学校 四年

松下 瞬也 奈良県 近畿大学附属小学校 四年

降旗 太陽 長野県 安曇野市立穂高西小学校 五年

佐藤 希依 岡山県 矢掛町立中川小学校 五年

筏津 悠 鳥取県 鳥取大学附属小学校 五年

兼次 祐輝 沖縄県 うるま市立中原小学校 五年

江木 悠真 岡山県 矢掛町立中川小学校 六年

井上 あさひ 福岡県 北九州市立藤木小学校 六年

志摩 昴 宮城県 岩沼市立玉浦小学校 六年

石橋 乃衣 佐賀県 佐賀市立鍋島中学校 一年

大川 詩織 千葉県 麗澤中学校 一年

後藤 紗良 神奈川県 鎌倉女学院中学校 二年

太田 千尋 埼玉県 さいたま市立与野西中学校 二年

北島 蘭子 埼玉県 さいたま市立与野西中学校 二年

濵田 倫太郎 鹿児島県 鹿児島市立東谷山中学校 二年

石榑 沙衣 神奈川県 公文国際学園中等部 二年

小原 路加 東京都 攻玉社中学校 二年

三浦 卯楽 宮城県 気仙沼市立階上中学校 二年

江木 太一 神奈川県 横浜市立美しが丘中学校 三年

大北 隼矢 東京都 中央大学附属中学校 三年

佐竹 理輝斗 愛知県 愛知県立杏和高等学校 一年

重松 明樹 愛知県 愛知県立杏和高等学校 一年

山内 友香 東京都 武蔵野大学高等学校 一年

三浦 祐大 京都府 京都教育大学附属高等学校 一年

山路 美羽 鹿児島県 鹿児島中央高校 二年

石川 いろは 愛媛県 愛媛県立西条農業高等学校 二年

西川 和奏 富山県 富山県立南砺福野高等学校 二年

中島 玲佳 東京都 武蔵野大学高等学校 二年

吉田 礼 愛知県 名城大学附属高等学校 二年

森山 瑠偉 和歌山県 和歌山県立田辺工業高等学校 三年

富田 守翔 福島県 福島県立田村高等学校 三年

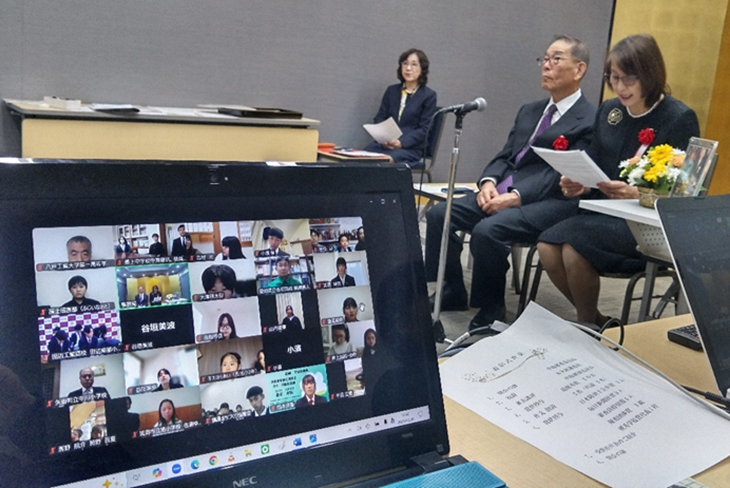

表彰式

第7回 全国子ども防災作文コンクール オンライン表彰式

日程:令和7年12月6日(土)14:00~15:30

会場:全国町村会館 第2会議室(東京都千代田区永田町1丁目)

「どんな災害があっても、強く生き抜いてください」と、毎年、表彰式でお話された浦野修日本防災士会会長と海老沢勝二元NHK会長が相次いでご逝去され、遺影でのご参加になりました。

委員の代理で元テレビ朝日アナウンサーの木下智佳子評議員にご参列いただきました。能登町の重國さん(小学5年)の作文を朗読していただき、参加の皆様共々、朗読の素晴らしさを学ぶ機会になりました。

第7回審査講評

今回はお二人の審査委員より、講評をいただきました。応募される皆様の参考になるものと思います。審査講評1

なんと審査講評を書くのも7回目となりました。長時間も缶詰めになって小学生から高校生までの数百点の作文を読むのはマンネリ化して、つまらなくなるかな、と思っていたら、どうしてどうして今回の審査も楽しく、学びがあり興奮しました。

「こんな文章を書けるってすごい、すごい」と感心し、「この発想は柔軟な頭でなければ出てこない」とビックリしました。元旦の能登大地震による津波から家族と一緒に車で逃れる際に土砂崩れや崩壊した道を迂回したり、うねっている道路を必死になって「そこを避けて」と家族で警告しあい走ったという作文には同時進行ドラマのような迫力がありました。「この生徒はストーリーテラーの才能がある。将来は映画監督かドラマ制作者になるかも」と思ったものです。

不安な時に父親にぐっと抱きしめられて身体が温かくなったという小学1年生の作文は、読む僕の心も温かくしました。火の用心の夜回りに参加した小学2年生は「火のもと用心、火の用心」と叫んでごらんと言われましたが小さな声しか出ません。「もっと大きな声で」と励まされて、だんだん大きな声に。最後には両脇の家に響く大声が出せました。そして拍子木も叩き、後から参加した子どもの指導まで出来たのでした。

小学生には可愛いい作文が目立ちました。慌てている子が祖父母の冷静な言葉に従い落ち着いていく様は、情景が目に浮かび微笑ましく感じました。

中学生の作文には学びがあり、主張があり、様々な提案がされていました。防災士に中学1年でなった子は災害への心構えと決意に満ちていました。「警報慣れ」を問題視した作文はジャーナリスティックでした。「未来倉庫」の提案には頼もしさを覚えました。多くの人命を救って1人亡くなった「石丸さん」を尊敬して「自分もそのようになりたい。でもなれるだろうか」と悩む作文は豊かな感受性に満ちていました。

「こんな高校生がいるのだ」と驚いたのは、未来への想像力を考察した高校1年生の作文を読んだ時でした。哲学的な論考であり、人間の惑いや心の揺れまで書き込んでいました。将来は小説家か哲学者になるかもと思いました。他にも「高校生の役割」「高校生が出来ること」を考え、自らに引き付けた作文が高校生には多くありました。ロサンゼルスから日本に一時帰国した時にロス森林火災の物凄さを知り、友人を心配した高校生は地球の温暖化などの対策を訴えていました。「防災レシピ作り」に挑戦し、美味しい防災食の提案に踏み込んだ作文、スポーツが災害の後遺症に効用があることを指摘した作文、そして日本の防災士の役割を世界に広めたいという提案の作文、宇宙技術を使って地上の災害の規模を調べる即応対応にも「なるほど」と思いました。

現代社会はスマホの普及で本を読まず、ユーチューブ、ゲームに熱中する子ども、青年が多いので、深い思考ができなくなって、長い作文が書けないのではないかと僕は心配しています。 小学6年生と中学2年生の孫には「本を読みなさい。言語能力は沢山本を読まないとつかない。乱読でも構わない」と言い続けてきたせいか、孫は長い作文を書けます。ジイジのお節介かも?しかし今回の作文審査で、しっかりした優れた作文が多いことに安心しました。社会のリーダーに成長していくに違いない、と期待しています。

今回、最優秀賞、毎日新聞社賞、防災士会会長賞、審査員特別賞に選んだ作文以外でも賞をあげたい作文ばかりで選考では悩みました。バランスのとれた幅広い目配りの作文は評価されるものの作文としては的が搾れた読ませるものが、どうしても選考されます。もっと多くの賞があればと、思いました。 応募された方々にお願いです。僕も小学生の時に読書感想文コンクールで落選、同級生が入選した経験があります。だから選に漏れたからといって落胆せず、さらに今後、多くの本を読んで文章力を培ってくださいね。

最後になりましたが、親御さん、学校の先生、防災士や消防関係者に感謝を表明します。子ども達と触れ合い、見守り、時には応援、指導されておられ、ありがとうございます。どうか子ども達が自由に、のびのびと自分の頭で考え、発想できるように型にはめないようお願いします。今回応募してくださった若い世代が、きっと自分の人生を切り拓いていくだろう、と想像しながら審査講評を締めくくらせて頂きます。

審査講評2

昨年に引き続き最終審査に参加させていただき、今年もたくさんの発見がありました。特に強く感じたことは、学校の授業や自治体のイベント等で、防災の学習をして終わりではなく、みなさんがその経験を元に一歩踏み出して、自分で課題を見つけて、考え・行動し・提言まで行っていることへの驚きでした。

その提言も具体的でユニークなものがいろいろありました。たとえば、地名の由来を調べたり、江戸時代の文献を参考にしたりして、その地方の言い伝えが現代の防災に役立つのではないかという提案をした、将来は歴史学者?というような学究肌の作文がありました。ある生徒さんは、自分が通学している街の条例では景観を守る観点から高層の建物を規制しているが、防災的観点からは高層の防災施設が必要なのではないかという提言をしていて、とても重要な視点だと思いました。また、防災リテラシーを受験科目にすれば、もっとみんな本気で防災を学ぶのではないか?という斬新なアイディアも目からウロコでした。他にも、防災食の技術はとても進化しているけれども、高齢者や外国籍の人にも配慮した多様なメニューが必要なのではないかと視点でレシピまで考えてくれた作文も具体的で面白かったです。また、防災と聞くとどうしても地震や水害・・と思ってしまいがちですが、竜巻であったり、友人が住むアメリカの森林火災を身近に感じて題材としてくれた作文があったことにもハッとさせられました。

これら、ご紹介したのは一部だけで、どれもオリジナリティにあふれていて、大人のカタい頭では思いつかないような目のつけどころがあり、読んでいてとても楽しかったです。どの作文も防災に関するヒントが満載ですから、教育関係や自治体の方にもぜひ一度、読んでいただきたいものです。

提案型の一方で、頼もしい「行動派」の作文も光っていました。去年の能登地震の被災地に親御さんとともにボランティアに訪れ、たまった泥を汗だくになりながら掻き出して、その大変さを身をもって学んだ被災地のリアル。そんな中、被災された方に感謝の言葉をかけてもらった充実感も素直に書かれていて、被災地での体験がこの生徒さんの人生の大きな糧になるのだろうと、感じました。

中には、鹿児島で断水に見舞われたり、豪雨でなかなか家に帰りつけなかったり、1人で家にいるときに大きな揺れが来たりと、被災者になった生徒さんもいましたが、不安な時のお母さんの「まあ、落ち着きなさい」の一言の大きさを実感するなど、その時の気持ちの動きを一生懸命に文章で表現してくれた作文もドキュメンタリーのようで読みごたえがありました。

これら、災害に直面した怖さ、災害に遭った人を思いやる気持ち、災害に立ち向かった人への共感…それらが誰かの借り物ではなく自分の言葉で語られるとき、その作文は他の人を感動させる力を生みます。

AIに相談すれば、過不足ない作文を上手にまとめてくれる時代ですが、大切なのは、起承転結が整っていることでも、難しい知識が整理されていることでもなく、みなさんの心の「熱量」だと思います。その熱量こそが、読んだ人の心を動かし、その内容を誰かに話したくなり、防災の輪がどんどん広がってゆく。そんな大きなことに、この防災作文コンクールはつながっていると思います。全国の生徒さん、親御さん、先生方、素敵な作文をありがとうございました!